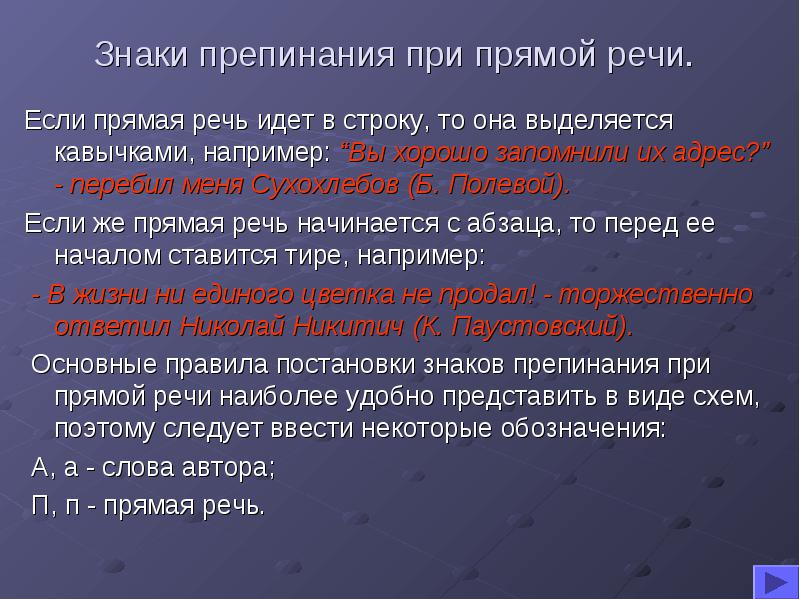

Чужая речь - это речь собеседника, третьего лица или собственная речь говорящего, произнесенная ранее. Чужой речью называется также и то, о чем человек думает, что он пишет. Чужая речь передается различными способами: при помощи предложений с прямой речью, косвенной речью, а также простым предложением. Прямая речь - это точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, кто ее произнес (вслух или мысленно). Предложение с прямой речью состоит из двух частей: речи чужого лица и слов автора, которые сопровождают прямую речь. Например: «Живой Гриша! Живой наш родненький!» - рыдающим голосом вопила Дуняшка еще издали (Шолохов). Прямая речь заключается в кавычки. Между словами автора и прямой речью ставится двоеточие, когда прямая речь стоит после слов автора, и тире, когда она стоит перед словами автора или разрывается словами автора. Например: Григорий, оживившись, мигнул Наталье: «Петро зараз казачка урежет, гляди». «Неужели все ушли?» - подумала Ирина. «Я поеду с казаками, - предупредил взводного офицера Листницкий. - Передайте, чтобы мне оседлали вороного» (Шолохов). Каждое предложение в прямой речи пишется с большой буквы и в конце его ставится тот знак, который нужен по цели высказывания и интонации этого предложения (точка, вопросительный или восклицательный знак).

Знаки препинания в предложениях с прямой речью

Диалог. Знаки препинания при диалоге

Диалог - это разговор двух или нескольких лиц. Слова каждого лица, участвующего в разговоре, называются репликами. Слова автора могут сопровождать реплику, или они могут отсутствовать. Каждая реплика диалога обычно начинается с новой строки, перед репликой ставится тире, а кавычки не ставятся. Например: Пан указывал ручкой на стул: - Садись. Григорий садился на краешек. - Как тебе нравятся наши лошади? - Добрые кони. Серый тоже хорош. - Ты его почаще проезжай (Шолохов).

Предложение с косвенной речью

Предложения с косвенной речью служат для передачи чужой речи от лица говорящего, а не того, кто ее на самом деле произнес. В отличие от предложений с прямой речью они передают только содержание чужой речи, но не могут передать все особенности ее формы и интонации. Предложения с косвенной речью представляют собой сложноподчиненные предложения, состоящие из двух частей (слов автора и косвенной речи), которые соединяются союзами что, будто, чтобы, или местоимениями и наречиями кто, что, какой, как, где, когда, почему и др., или частицей ли. Косвенная речь с союзами что, будто выражает содержание повествовательных предложений чужой речи. Например: Охотник сказал, что он видел на озере лебедей. Охотник сказал, будто он видел на озере лебедей. Косвенная речь с союзом чтобы выражает содержание побудительных предложений чужой речи. Например: Капитан приказал, чтобы шлюпки спустили на воду. Косвенная речь с местоимениями и наречиями что, кто, какой, как, где, куда, когда, почему и др. или частицей ли выражает содержание вопросительных предложений чужой речи. Например: Я спросил, который час; Мы спросили встречных, куда они едут; Я спросил товарища, решил ли он эту задачу. Вопрос, переданный в косвенной речи, называется косвенным вопросом. После косвенного вопроса вопросительный знак не ставится. При замене предложений с прямой речью предложениями с косвенной речью особое внимание нужно обращать на правильное употребление личных и притяжательных местоимений, так как в косвенной речи мы передаем чужие слова от своего имени. Важно также понимать, что не все особенности чужой речи могут быть переданы в косвенной. Например, в косвенной речи не может быть обращений, междометий, форм повелительного наклонения и многих других форм, характерных для устной речи.

Такие слова и формы при переводе прямой речи в косвенную или вообще опускаются, или заменяются другими. Например: Учитель сказал: «Алеша, сходи за мелом». - Учитель сказал Алеше, чтобы он сходил за мелом. Слова автора обычно предшествуют косвенной речи и отделяются от нее запятой.

Цитаты и знаки препинания при них

Цитатами называются дословные (точные) выдержки из высказываний и сочинений кого-либо, приводимые для подтверждения или пояснения своей мысли. Цитаты могут стоять при словах автора и представлять собой прямую речь. В этом случае знаки препинания при цитатах ставятся, как в предложениях с прямой речью. Например: В. Г. Белинский писал: «Стих Пушкина благороден, изящно прост, национально верен духу языка». Но цитата может вводиться в авторскую речь и как часть предложения. Тогда она выделяется кавычками и пишется со строчной буквы. Например: Мысль Л. Н. Толстого «время есть отношение движения своей жизни к движению других существ», высказанная в его дневнике, имеет глубокое философское содержание. По словам Ф. И. Шаляпина, искусство может переживать времена упадка, но «оно вечно, как сама жизнь».

Упр. 79. Составьте схемы следующих предложений c прямой речью.

1. Все чаще вспоминались слова: «И может быть - на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной» (Пушкин). 2. «Идите за мной», - сказала она, взяв меня за руку (Лермонтов). 3. «Позвольте... - прошептал Эмиль трепетным голосом, - позвольте мне ехать с вами». 4. «Кондуктор! - крикнул сердитый голос. - Почему не даете билетов?» (Паустовский). 5. «Ну уж это положительно интересно, - трясясь от хохота, проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» (Булгаков). 6. Он сказал: «Я это уже слышал!» - и попросил больше не повторяться.

Упр. 80. Перепишите предложения с прямой речью, расставляя знаки препинания.

1. Замолчи строго сказал Красильщиков. 2. Я хочу послезавтра пообедать с вами в «Праге» сказала она Никогда там не была и вообще очень неопытна Воображаю что вы обо мне думаете А на самом деле вы моя первая любовь. 3. Вы со мной говорите уже на «вы» задыхаясь сказал я вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты» Почему спросила она подняв брови. 4. Наконец Соня говорила Ну спать и простясь с ними я шел к себе... 5. Когда я подбежал к ним он взглянув на меня успел весело крикнуть А доктор здравствуйте в то время как она побледнела до гробовой синевы... 6. Как блестят глаза сказал он Тебе не холодно.

Упр. 81. Составьте предложения с прямой речью, используя данные реплики.

1. Мы не опоздаем? 2. Да нет, не думаю. 3. Дело в том, что я не поеду. 4. Ну что ж. Мне даже завидно. 5. В общем, мне здесь, признаться, будет лучше, чем в Крыму. 6. Прощайте!

Упр. 82. Составьте несколько предложений с косвенной речью.

1. Успеем ли мы приехать на вокзал? 2. Времени у нас достаточно. 3. Его друг с нами не поедет. 4. Им можно позавидовать. 5. Эти места лучше Крыма. 6. Когда они приедут? 7. Как они отдохнули?

Упр. 83. Перепишите текст, заменяя прямую речь косвенной.

«Нравится наш город?» - спросили дети. «Нравится, особенно его украшают цветы», - сказал я. «У нас уже пятьдесят тысяч розовых кустов. В будущем году выполним план». - «И тут план», - удивился я. «А как же? Сколько жителей в городе - столько и должно цвести кустов!» - «Кто же такое придумал?» - «Иван Иванович». «А кто он, этот Иван Иванович?» - поинтересовался я. «Он один из первых строителей города, - гордо объявила девочка. - Он сам цветы сажает».

Упр. 84. Составьте и запишите по правилам пунктуации предложения с данными цитатами, сопровождая их словами автора. Используйте разные глаголы, вводящие цитаты.

1. Говоря строго, язык никогда не устанавливается окончательно: он непрестанно живет и движется, развиваясь и совершенствуясь... (Белинский). 2. Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи (Пушкин). 3. ...Сам необыкновенный язык наш есть еще тайна (Гоголь). 4. В лингвистическом смысле народ составляют все люди, говорящие одним языком (Чернышевский). 5. Краткость - сестра таланта (Чехов).

чужой русский речь передача

Как нами было отмечено в предыдущей главе, высказывание другого лица, включенное в авторское повествование, образует чужую речь.

Чужая речь, воспроизведенная дословно, с сохранением не только ее содержания, но и формы, называется прямой речью.

Чужая речь, воспроизведенная не дословно, а лишь с сохранением ее содержания, называется косвенной.

Прямая и косвенная речь различаются не только дословной или недословной передачей чужой речи. Главное различие прямой речи и косвенной заключается в способе включения той и другой в речь авторскую. а косвенная речь оформляется в виде придаточной части в составе сложноподчиненного предложения, в котором главную часть составляют слова автора. Ср., например: Молчание длилось долго. Давыдов перевел глаза на меня и сказал глухо: «Не я один отдал жизнь пустыне» (Пауст.). - Давыдов перевел глаза на меня и сказал глухо, что не он один отдал жизнь пустыне . При переводе прямой речи в косвенную при необходимости меняются формы местоимений (я - он).

При сближении форм передачи чужой речи, т.е. прямой и косвенной, образуется особая форма - несобственно-прямая речь. Например: Угрюмый день без солнца, без мороза. Снег на земле за ночь растаял, лежал только на крышах тонким слоем. Серое небо. Лужи. Какие там санки: противно даже выйти во двор (Пан.). Здесь чужая речь приведена дословно, но вводящих ее слов нет, она формально не выделена в составе авторской речи.

Прямая речь

В прямой речи приводимые автором высказывания других лиц сохраняются полностью, не подвергаясь никакой переработке; в ней не только точно передается содержание этих высказываний, но воспроизводятся все особенности их языкового выражения, в частности, прямая речь ведется не от лица автора, а от лица того, кому принадлежит, передаваемое высказывание. Прямая речь четко отграничена от авторской речи.

Подлинность и точность чужих высказываний приобретают особое значение в научной речи. Это выдвигает ряд требований в отношении цитирования. Прежде всего необходимо, чтобы цитата не искажала мыслей цитируемого произведения. Такие искажения могут возникать вследствие того, что отдельно взятое предложение (или его часть), в отрыве от контекста, может приобрести другое значение, чем оно имеет в том произведении, из которого приводится цитата. Поэтому при цитировании требуется внимательно следить, чтобы взятая цитата вполне точно воспроизводила взгляды цитируемого автора.

С внешней стороны точность цитирования требует соблюдения ряда общепринятых в печати приемов, чтобы читатель без труда видел, что приводится автором из цитируемого произведения. К этим приемам относятся: 1) заключение цитируемого текста в кавычки, 2) вполне точное воспроизведение этого текста, с сохранением пунктуации, 3) указание многоточием сделанных пропусков, 4) комментарии об употреблении особых шрифтов (разрядки, курсива) в виде указаний, принадлежит ли такой шрифт цитируемому произведению или цитирующему автору, 5) ссылки с точным указанием автора, заглавия, издания, года и места издания, страницы и т.д.

В художественных произведениях прямая речь воспроизводит все особенности речевой манеры персонажа. В первую очередь сохраняются черты диалекта или жаргона, например: в речи специалиста употребление терминологии и типичной для данной социальной группы фразеологии, употребление диалектизмов в речи жителей разных местностей. Затем сохраняются все особенности речи в связи с разным отношением к собеседникам и другим лицам (уважение, деловые отношения, насмешка, пренебрежение), с разным отношением к предмету речи (серьезность, разговорный стиль, шутливость и т.д.). В связи с этим прямая речь широко использует средства эмоциональности и выразительности: междометия, эмоционально окрашенную лексику, суффиксы субъективной оценки, синтаксические средства разговорной речи и просторечия.

Вот пример прямой речи, в которой особенности речевой манеры персонажей выражены сравнительно слабо:

Управляющий сказал мне: «Держу вас только из уважения к вашему почтенному батюшке, а то бы вы у меня давно полетели. Я ему ответил: «Вы слишком льстите мне, ваше превосходительство, полагая, что я умею летать». И потом я слышал, как он сказал: «Уберите этого господина, он портит мне нервы» (Чехов, Моя жизнь).

Здесь отношением подчиненного служащего к управляющему в дореволюционное время объясняется обращение ваше превосходительство; в то же время ирония героя повести сказывается в переосмыслении им слова летать; в речи управляющего почтением к отцу героя, архитектору, вызвано его обозначение батюшка, наоборот, подчеркнутая резкость сквозит в заявлении: а то бы вы у меня давно полетели вместо я бы уволил вас.

В следующих репликах деда из повести А.М. Горького «В людях» речевая манера персонажа передается исключительно ярко:

Я вошел в комнату, взглянул на деда и едва удержался от смеха - он действительно был доволен как ребенок, весь сиял, сучил ногами и колотил лапками в рыжей шерсти по столу.

- Что, козел? Опять бодаться пришел? Ах, ты, разбойник! Весь в отца! Формазон, вошел в дом - не перекрестился, сейчас табак курить, ах, ты, Бонапарт, цена копейка!

Здесь широко представлен синтаксис эмоциональной речи с междометиями, обращениями, неполными предложениями и своеобразная лексика и фразеология.

Прямая речь передает:

1) высказывание другого лица, например: Пораженный, он спрашивал: «Но зачем же вы ходите на мои лекции?» (М. Горький.);

3) невысказанную мысль, например: Я только тогда выпрямился и подумал: «Зачем это отец ходит ночью по саду?» (Тургенев).

В авторской речи обычно имеются слова, вводящие прямую речь. Это прежде всего глаголы речи, мысли: сказать, говорить, спрашивать, спросить, ответить, подумать, заметить (в значении «сказать»), проговорить, возразить, закричать, обратиться, воскликнуть, прошептать, прервать, вставить и др. Вводить прямую речь могут и глаголы, характеризующие целевую направленность высказывания, например: упрекнуть, решить, подтвердить, согласиться, поддакнуть, посоветовать и др. Кроме того, иногда используются и глаголы, обозначающие сопутствующие высказыванию действия и эмоции, например: улыбнуться, огорчиться, удивиться, вздохнуть, обидеться, возмутиться и др. В таких случаях прямая речь имеет ярко выраженную эмоциональную окраску, например: «Куда же вы?» - ужаснулся Старцев (Чехов.).

В роли вводящих слов иногда употребляются некоторые имена существительные. Как и вводящие прямую речь глаголы, они имеют значение высказывания, мысли: слова, восклицание, вопрос, возглас, шепот и другие, например: «Парнишка лег?» - послышался через минуту шепот Пантелея (Чехов).

Прямая речь может располагаться по отношению к авторской в препозиции, в постпозиции и в интерпозиции, например: «Говори мне о будущем», - просила она его (М. Горький); И, когда он протянул руку ей, она, поцеловав ее горячими губами, сказала: «Прости меня, я виновата перед тобою» (М. Горький); И только когда он шептал: «Мама! Мама!» - ему становилось как будто легче… (Чехов). Кроме того, прямая речь может быть разорвана авторскими словами, например: «Синьорина - мой постоянный оппонент, - сказал он, - не находит ли она, что в интересах дела будет лучше, если мы познакомимся ближе?» (М. Горький).

В зависимости от места расположения прямой речи меняется обычно порядок расположения главных членов предложения в авторской речи. Вводящие прямую речь слова оказываются всегда рядом с ней. Так, в авторской речи, предшествующей прямой, глагол-сказуемое помещается после подлежащего, например:…Кермани весело сказал: «Гора становится долиной, когда любишь!» (М. Горький). Если же авторские слова располагаются после прямой речи, глагол-сказуемое предшествует подлежащему, например: «Ты будешь архитектором, да?» - внушала и спрашивала она (М. Горький).

Косвенная речь

Косвенная речь - это чужая речь, переданная автором в форме придаточной части предложения с сохранением ее содержания.

В отличие от прямой речи, косвенная речь всегда располагается после авторских слов, оформленных в виде главной части сложноподчиненного предложения.

Ср.: «Сейчас все переменится», - сказала дама (Паустовский). - Дама сказала, что сейчас все переменится.

Для введения косвенной речи употребляются разные союзы и союзные слова, выбор которых связан с целенаправленностью чужой речи. Если чужая речь представляет собой повествовательное предложение, то при оформлении ее в виде косвенной используется союз что, например: После некоторого молчания дама сказала, что в этой части Италии лучше ездить ночью без света.

Если чужая речь представляет собой побудительное предложение, то при оформлении косвенной речи используется союз чтобы, например: Ребята кричат, чтоб я помог им траву увязать (Шолохов).

Если чужая речь представляет собой вопросительное предложение, в составе которого имеются вопросительно-относительные местоименные слова, то при оформлении косвенной речи эти местоименные слова сохраняются, и дополнительно союзов не требуется. Например: Я спросил, куда идет этот поезд.

Если же в чужой речи, оформленной как вопросительное предложение, нет местоименных слов, то косвенный вопрос выражается при помощи союза ли. Например: Я спросил его, будет ли он занят.

В косвенной речи личные и притяжательные местоимения, а также формы личных глаголов употребляются с точки зрения автора, а не лица говорящего. Ср.: «Грустно говоришь», - перебивает печник (М. Горький). - Печник замечает, что я грустно говорю.

Несобственно-прямая речь

Существует особый способ передачи чужой речи, который содержит в себе особенности как прямой речи, так и отчасти речи косвенной. Это несобственно-прямая речь, специфика ее заключается в следующем: как и прямая речь, она сохраняет особенности речи говорящего - лексико-фразеологические, эмоционально-оценочные; с другой стороны, как и в косвенной речи, в ней выдерживаются правила замены личных местоимений и личных форм глаголов. Синтаксической особенностью несобственно-прямой речи является невыделенность ее в составе речи авторской.

Несобственно-прямая речь не оформляется как придаточная часть (в отличие от косвенной) и не вводится специальными вводящими словами (в отличие от прямой речи). Она не имеет типизированной синтаксической формы. Это чужая речь, непосредственно включенная в авторское повествование, сливающаяся с ним и не отграничивающаяся от него. Ведется несобственно-прямая речь не от имени лица, а от имени автора, рассказчика, чужая речь воспроизводится в речи автора с присущими ей особенностями, но в то же время не выделяется на фоне авторской речи.

Ср.: Друзья побывали в театре и в один голос заявили: «Очень уж понравился нам этот спектакль!» (прямая речь). - Друзья побывали в театре и в один голос заявили, что им очень понравился этот спектакль (косвенная речь). - Друзья побывали в театре. Очень уж понравился им этот спектакль! (несобственно-прямая речь).

Несобственно-прямая речь - это стилистическая фигура экспрессивного синтаксиса. Она широко используется в художественной литературе как прием сближения авторского повествования с речью героев. Такой способ подачи чужой речи позволяет сохранить естественные интонации и нюансы речи прямой и вместе с тем дает возможность не отграничивать резко эту речь от авторского повествования. Например:

Толька вышел в огород. На высоких грядах, покрытых снегом, растекалось солнце. Беззаботно синело небо. Воробей присел на забор, подпрыгнул, повернулся вправо и влево, воробьиный хвост задорно торчал вверх, круглый коричневый глаз удивленно и весело поглядел на Тольку, - что такое происходит? Чем это пахнет? Ведь до весны еще далеко! (Пан.);

В художественной литературе часто несобственно-прямая речь употребляется в виде второй части бессоюзного сложного предложения и отражает реакцию действующего лица на воспринимаемое им явление.

Например: Ах, как хорошо было участковому Анискину! Поглядел на ситцевые занавески - эх, какие веселые! Потрогал ногой коврик - эх, какой важный! Вдохнул комнатные запахи - ну, как в детстве под одеялом! (Лип.).

Таким образом, можно сказать, что свободная прямая речь представляет собой адаптированное изложение, а не буквальную передачу чужой речи. В письменном тексте, в отличие от собственно прямой речи, свободная прямая речь не выделяется кавычками, а краткие авторские вводы типа: сказал далее докладчик, писал он, думал он, употребляемые чаще всего в интерпозиции, выделяются только запятыми и играют роль вводных предложений.

Несобственно-прямая речь не представляет собой какой-либо определённой синтаксической структуры. Без каких-либо прямых сигналов она вплетается в авторское повествование, и «голос персонажа», а не повествователя узнаётся лишь по характеру оценок ситуации, иногда - по наличию вопросительных или восклицательных предложений, связанных с рассуждениями персонажа, по особенностям словоупотребления, отражающим его индивидуальность и т.д. Чаще всего несобственно-прямая речь используется для имитации внутренней речи, размышлений персонажа.

Разные формы передачи чужой речи постоянно взаимодействуют между собой. Особенно это характерно для произведений Л.Н. Толстого. Так, несобственно-прямая речь со свойственным ей «непрямым» употреблением форм лица может сопровождаться авторским вводом, характерным для свободной прямой речи; может как бы незаметно переходить в прямую речь; может быть продолжением косвенной речи и т.д.

Прямая речь - это точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, кто ее произнес или написал. Этот способ передачи чужой речи сохраняет не только ее содержание, но и форму, например: А мама всплеснула руками и говорит: “Не расстраивайся, Денис, из-за мышей. Нету и не надо! Пойдем купим тебе рыбку! Ты какую хочешь, а?” (В. Драгунский). Прямая речь может включать не одно, а два и более предложений, различных по своему строению. В прямой речи сохраняются все особенности чужой речи: в ней могут быть и междометия, и частицы, и модальные слова, обращения, неполные предложения.

Косвенная речь - это передача чужой речи от лица говорящего, а не того, кто ее на самом деле произнес. В отличие от предложений с прямой речью, предложения с косвенной речью передают лишь содержание чужой речи, но не могут передать особенности ее формы, например: Говорили о том, как живут наловленные мною птицы (М. Горький). По своей форме предложение с косвенной речью представляет собой сложноподчиненное предложение, в котором главное содержит слова автора, а придаточное - чужую речь. Эти простые предложения в составе сложного присоединяются союзами что, будто, чтобы , или местоимениями кто, что, какой, как, где, когда, почему и др., или частицей ли , например: Ученые считают, что реки можно предохранить от загрязнения; Комиссар хитровато спросил Мересьева, прочел ли он статью (Б. Полевой); Иван Ильич спросил у нее, где находится штаб (А. Толстой).

1)Нам придётся здесь ночевать: в такую метель через горы не переедешь сказал Максим Максимыч.(М. Лермонтов) 2)Крылов заревел Ничего, вы не умрёте и не думайте! Сейчас я вас лечить буду. (И.Эренбург) 3)Павка сказал резко Ты потише, не налетай, а то обожжёшься.(М.Горький) 4)Не один раз отец говорил Жалко, что с нами нет ружья. (С.Аксаков) 5)Ну теперь мы с тобой на припас добыли объяснил старик собаке. (Д.Мамин- Сибиряк) 6)Уля сказала Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали! (А.Фадеев) 7)Ты глянь-ка: вот как разнесло! Сказал Цыганок, приподняв рукав, показывая мне голую руку до локтя в красных рубцах. (М. Горький) 8) Несчастный старик повторял, целуя мертвого друга Музгарко, Музгарко…Что я теперь делать буду без тебя? (Д. Мамин- Сибиряк) 9) Позвольте заметил один скептик не от лимона ли этот ящик? (И. Гончаров) 10)Я могу читать заговорил Петрусь и скоро выучусь писать пером.

1)Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повёз меня прямо в те места. (И. Тургенев) 2)Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. (М. Салтыков- Щедрин) 3)Одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей…(Л. Толстой) 4)Мать спросила работавшего в поле рабочего, далеко ли до дегтярного завода. (М. Горький) 5)Подъехали они к избе, спрашивают, где тут разыскать хозяйственную часть. (Д. Фурманов) 6)Павел Дмитриевич Корин, показывая мне свою, лучшую в России, а значит, и во всём мире частную коллекцию икон, говорил, что он все деньги, заработанные трудом художника, вложил в это собрание. Он рассказывал, что ему понадобилось сорок лет, чтобы составить это собрание истинно прекрасных икон. (В. Солоухин)

1)Мальчик испуганно сказал, что, бабушка, я боюсь. 2)Я ответил, что ничего не помню. 3)Ты спрашиваешь, почему я не возвращаю мне деньги. 4)Сотрудник милиции отвечает водителю, будто я разберусь с вами в отделении. 5)Бабушка укоризненно произнесла, что как вам не стыдно. 6)Директор заверил нас, что я приму решительные меры. 7)Начальник станции сообщил, что я помогу вам в приобретении билетов. 8)Ученик вспомнил и сказал, что, Марья Николаевна, я нашёл решение задачи.

1)Говоря строго, язык никогда не устанавливается окончательно: он непрестанно живёт и движется, развиваясь и совершенствуясь…(В. Белинский) 2)Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи. (А. Пушкин) 3)…сам необыкновенный язык наш есть ещё тайна. (Н. Гоголь) 4)В лингвистическом смысле народ составляют все люди, говорящие одним языком. (Н. Чернышевский) 5)Краткость- сестра таланта. (А. Чехов) 6)В простоте слова- самая великая мудрость, пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги. (М. Горький)

Чужая речь - это высказывания других лиц, включённые говорящим (пишущим) в собственную (авторскую) речь. Чужой речью могут быть и высказывания самого автора, которые он произнёс в прошлом или предполагает произнести в будущем, а также мысли, не произнесённые вслух («внутренняя речь»): «Ты думаешь? - встревоженно шепнул Берлиоз, а сам подумал : А ведь он прав!»(М. Булгаков).

В одних случаях нам важно передать не только содержание, но и форму чужой речи (её точный лексический состав и грамматическую организацию), а в других - только содержание.

В соответствии с этими задачами в языке выработались специальные способы передачи чужой речи : 1) формы прямой передачи (прямая речь), 2) формы косвенной передачи (косвенная речь). Предложения с прямой речью специально предназначены для точного (дословного) воспроизведения чужой речи (её содержания и формы), а предложения с косвенной речью - лишь для передачи содержания чужой речи. Ср.:

Затем он [командир полка Закаблука] сказал , что отлучаться из аэродромных блиндажей командование запрещает и с нарушителями шуток не будет. (Косвенная речь) - Щоб мне не спали в воздухе, а хорошо выспались пэ рэд полётом, - объяснил он (В. Гроссман). (Прямая речь)

Эти формы передачи чужой речи являются наиболее распространёнными.

Кроме этих двух основных способов, существуют и другие формы, предназначенные для передачи толькотемы, предмета чужой речи , для включения в авторскую речь эле ментов чужой речи .

Тема чужой речи передаётся при помощи косвенного до полнения, выраженного существительным в предложном падеже с предлогом о, например: 1) А Рудин заговорил о са молюбии, и очень дельно заговорил (И. Тургенев). 2) Гости говорили о многих приятных и понятных вещах, как-то: о природе, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах (Н. Гоголь).

Чужая речь может передаваться с помощью вводных конструкций, указывающих на источник сообщения: по мнению (по словам, с точки зрения и т. п.) такого-то, как сказал (считал, отмечал и т. п.)такой-то и под. Например: 1) Пожар, по словам Леонтьева, шёл стороной (К. Паус товский). 2) Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь (И. Тургенев). 3) Вообще Крым для исторической науки - золотое дно, как заявляют местные любители археологии (М. Горький).

В художественной литературе используется особая форма передачи чужой речи - несобственно-прямая речь.

Прямой речью называется предложение (или предложения), в котором говорящий (пишущий) точно (дословно) воспроизводит чью-то речь, как бы от лица того, кто её произнёс, с сохранением всех её лексических и грамматических особенностей. В форме прямой речи автор может передавать: 1) чужие слова, 2) свои слова, ранее сказанные, 3) невысказанные мысли. Например: 1) Сы [пожилой литератор] ми гал глазом... Затем обнял меня и расцеловал, крича : «В тебе есть что-то несимпатичное, поверь мне! Уж ты мне поверь. Но я тебя люблю. Люблю, хоть тут меня убейте! Лукав он, шельма! С подковыркой человек!.. А? Что? Вы обратили внимание на главу четвёртую? Что он говорил героине? То-то!..» (М. Булгаков). 2) «Да, это ужасно, - говорил я сам себе в своей, комнате, - всё ужасно. И этот салат, и нянька, и пожилой литератор, и незабвенное «пойми», вообще вся моя жизнь» (М. Булгаков). 3) «Это билет с плацкартой, - подумал я, - он куда-то едет...» (М. Булгаков).

Прямая речь сопровождается словами автора, в составе которых обычно употребляются глаголы, обозначающие сам процесс речи или мысли (сказать, заметить, спросить, подумать, согласиться и под.) или сопутствующее ему действие, чаще всего эмоционального характера (улыбнуться, усмехнуться, ужаснуться, нахмуриться, вздохнуть, удивиться, возмутиться, огорчиться и т. п.), или существительные с тем же значением (мысль, замечание, вопрос и т. п.): 1) «Ничего, живём понемножку», - ответил Старцев (А. Чехов). 2) «Они любят золото, как сороки», - засмеялся доктор (К. Паустовский). 3) «Парнишка лёг?» - послышался через минуту шёпот Панте-лея (А. Чехов).

Сама прямая речь многообразна по структуре. Она может быть простым или сложным предложением, которые варьируются по цели сообщения (повествовательные, вопросительные и побудительные высказывания) и по наличию/отсутствию эмоциональной окраски (восклицательные и невосклицательные высказывания). В прямой речи , в отличие от косвенной, сохраняются все элементы, свойственные непосредственному общению собеседников: междометия, обращения, вводные слова, модальные частицы и др. Ср. предложения, в которых рядом употребляются косвенная и прямая речь : ...Один говорил, что Чичиков делатель госу дарственных ассигнаций , и потом сам прибавлял: «А может быть, и не делатель»; ..Другой утверждал, что он чиновник генерал-губернаторской канцелярии , и тут же присовокуплял: «А впрочем, чёрт его знает, на лбу ведь не прочтёшь»(Н. Гоголь).

В синтаксическом отношении прямая речь сохраняет полную независимость: включение её в авторскую речь не сопровождается какой-либо перестройкой воспроизводимых языковых конструкций. Связь прямой речи с авторской ограничивается тем, что прямая речь лишь сопровождается сообщением автора о том, что он передаёт чужую речь, и указанием, кому она принадлежит.

Разновидностью прямой речи является диалог (от греч. dialogos) - разговор между двумя или несколькими лицами. Высказывание каждого из участников диалога называется репликой. В отличие от собственно прямой речи , в которой обязательно присутствуют слова автора, диалог может сопровождаться словами автора, а может приводиться и без них. Например:

1) «Здорово, парнище/»

- «Ступай себе мимо!»

- «Уж

больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки?»

-

«Из лесу, вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу» (Н. Некрасов).

2) - Что до меня касается, то я убеждён только в одном, - сказал доктор.

- В чём это? - спросил я, желая узнать мнение че ловека, который до сих пор молчал.

- В том, - отвечал он, - что рано или поздно в од но прекрасное утро я умру.

- Я богаче вас, - сказал я, - у меня, кроме этого, есть ещё убеждение, - именно то, что я в один прегад кий вечер имел несчастие родиться (М. Лермонтов).

В отличие от прямой речи косвенная речь передаёт чужое высказывание от лица автора и воспроизводит его не дословно, а лишь с сохранением общего содержания (хотя в отдельных случаях косвенная речь может приближаться к дословному воспроизведению чужой речи). Например: 1) Грушницкий пришёл ко мне, в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу (М. Лермонтов). 2) Впрочем, приезжий делал не все пустые вопросы, он с чрезвычайной точностью расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор (Н. Гоголь).

Различия прямой и косвенной речи отчётливо проявляются при переводе прямой речи в косвенную . Изменения затрагивают при этом и грамматическую структуру, и лексику, и эмоциональную сторону чужих высказываний.

1. В синтаксическом отношении косвенная речь оформляется как сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. Главное предложение (оно стоит на первом месте) образуют слова автора (круг их несколько уже, чем при прямой речи). Придаточное предложение передаёт содержание чужой речи и присоединяется к главному при помощи союза что (при повествовании), союзом чтобы (при выражении побуждения), союзными словами (относительными местоимениями или наречиями) кто, что, где, когда, сколько и т. д. и союзом-частицей ли (при выражении вопроса). Например:

а) Если прямая речь выражена повествовательным предложением, то при замене косвенной она передаётся изъяснительным придаточным предложением с союзом что.

б) Если прямая речь представляет собой побудительное предложение (выражает побуждение, просьбу, приказ) и сказуемое в ней выражено глаголом в повелительном наклонении, то при замене косвенной речью она передаётся придаточным изъяснительным предложением с союзом чтобы.

Прямая речь, в которой сказуемое выражено формой повелительного наклонения глагола, может быть также передана и простым предложением с дополнением в неопределённой форме.

в) Если прямая речь является вопросительным предложением, то при замене косвенной она передаётся сложноподчинённым предложением с придаточным изъяснительным с частицей ли или с помощью союзных слов который, какой, что, куда, где, как и др. (Такие конструкции называются косвенными вопросами; после косвенного вопроса вопросительный знак не ставится.)

2. При замене прямой речи косвенной личные и притяжательные местоимения, а также личные формы глаголов передаются от лица автора, рассказчика, а не от того лица, чья речь передаётся.

3. Имеющиеся в прямой речи обращения, междометия, частицы при замене её косвенной опускаются. Значения их могут быть иногда лишь переданы другими словами, более или менее близкими к ним по смыслу. В таком случае получается приблизительный пересказ прямой речи (передаётся только содержание, а не форма прямой речи).

Не всякую прямую речь легко обратить в косвенную . Прямая речь, насыщенная междометиями, вводными словами, обращениями и характерными для устной речи словами, не подлежит заменекосвенной речью . Например: 1) С отчаяния Марья Васильевна только всплёскивала руками и говорила: «Ах, Семён, Семён! Какой же ты, право!..» (А. Чехов). 2) «Тьфу ты пропасть! - пробормотал он [Ермолай], плюнув в воду. - Какая оказия! А всё ты, старый чёрт!» - прибавил он с сердцем... (И. Тургенев).

Цитата - это дословная выдержка из какого-либо текста или дословно приведённые чьи-либо слова.

Цитаты обычно приводят для подтверждения или пояснения своей мысли, для усиления выразительности высказывания; кроме того, они могут быть отправным пунктом рассуждения (например, в школьных сочинениях).

Цитата должна иметь источник, то есть сведения о том, кому принадлежит высказывание (или из какого текста приводится выдержка).

По структуре цитата может представлять собой и одно предложение (простое или сложное), и сочетание предложений (причём возможны достаточно объёмные цитаты ), и часть одного предложения, вплоть до отдельных словосочетаний и даже слов. Например: 1) Завершая поэму «Две надцать», А. Блок внёс в записную книжку: «Сегодня - я гений». 2) Чехов придумал слово «левитанистый» и употреблял его очень метко: «Природа здесь гораздо левитанистей» (К. Паустовский).

Выделяется несколько способов включения цитаты в авторское высказывание:

Если цитата приводится не полностью, то на месте пропуска ставится многоточие: Размышляя об отличии поэзии от прозы, Пушкин писал: «Точность и краткость - вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое...»

2. Цитата вводится в косвенную речь (в этом случае она начинается со строчной (маленькой) буквы: Интересно указание Раевского на то, что стихи Лермонтова были «отражением мнений не одного лица, но весьма многих» (Б. Эйхенбаум).

3. На источник при цитировании могут указывать и специальные вводные конструкции: В повести «Котлован», по мнению И. Бродского, «Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее - о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость».

Особый вид цитаты - эпиграфы. Они помещаются перед текстом (в правом верхнем углу) и служат для того, чтобы раскрыть основную мысль произведения (или его части), выразить отношение автора к изображаемому, установить связь данного произведения с другими. Например, эпиграфы в «Капитанской дочке» или в «Евгении Онегине» Пушкина.

Особым способом передачи чужой речи или мысли является несобственно-прямая речь . Этот приём был введён в русскую литературу А.С. Пушкиным и получил широкое развитие в художественной литературе.

Несобственно-прямая речь сохраняет полностью или частично лексические, стилистические и грамматические особенности речи говорящего лица, но синтаксически она не выделяется из авторской речи (сливается с ней).

В косвенной речи структура сложноподчинённого предложения, наличие в главном предложении глаголов речи или мысли отчётливо показывают, что автор выступает здесь только как передатчик чужой речи, чужих мыслей. Несобственно-прямая речь слита с авторской в одно целое: в несобственно-прямой речи автор, по существу, не передаёт речи или мыслей своего персонажа, а говорит или думает за него. Например:

И вот из ближнего посада

Созревших барышень кумир,

Уездных матушек отрада,

Приехал ротный командир;

Вошёл... Ах, новость, да какая!

Музыка будет полковая!

Полковник сам её послал.

Какая радость: будет бал!

Девчонки прыгают заране.

(А. Пушкин)

Но вот его комната. Ничего и никого, никто не заглядывал. Даже Настасья не притрагивалась. Но, господи! Как мог он оставить давеча все эти вещи в этой дыре? Он бросился в угол, запустил руку под обои и стал вытаскивать вещи и нагружать ими карманы (Ф. Достоевский).

Несобственно-прямая речь принадлежит автору, все местоимения и формы лица глагола оформлены в ней с точки зрения автора (как и в косвенной речи), но в то же время она имеет яркие лексические, синтаксические и стилистические особенности прямой речи:

В негодовании ревнивом

Поэт конца мазурки ждёт

И в котильон её зовёт.

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?

Да Ольга слово уж дала

Онегину. О боже, боже!

Что слышит он ? Она могла...

Возможно ль? Чуть лишь из пелёнок,

Кокетка, ветреный ребёнок!

(А. Пушкин)

Чтобы обнаружить несобственно-прямую речь в тексте, следует определить, что в этом тексте могло бы быть преобразовано в прямую речь. Например: Когда Вильгельм вер нулся к себе, решимость его поколебалась... Он выглянул в окно. Весенний Париж был сер и весел. Толпы гуляли по улицам... Где теперь Пушкин? Каково Александру в грязных южных городишках? Что Дельвиг поделывает? Вильгельм сел писать ему письмо (Ю. Тынянов) (выделенные предложения можно было бы взять в кавычки и преобразовать в прямую речь персонажа)

Основные способы передачи чужой речи - прямая, косвенная и несобственно-прямая речь.

Прямая речь - это дословное воспроизведение чужой речи. При этом сохраняются все ее лексические и грамматические особенности. В этом случае чужая речь и речь говорящего четко разграничиваются: Он вдруг остановился, протянул руку вперед и промолвил: «Вот куда мы идем». (И. Тургенев.) Прямая речь всегда представлена говорящим (пишущим) как точно, дословно переданная чужая речь. Особенности структуры предложений с прямой речью - авторские слова и прямая речь.

Авторские слова - это конструкция с глаголом речи (сказать, проговорить, промолвить, спросить, ответить и т. п.), к которому непосредственно относится прямая речь. Вводящие слова (авторские) могут характеризовать поведение персонажа во время речи, его мимику, позу, этапы протекания речи, например: «Взять их!» - рявкнул старик, топнув в землю ногой. (М. Горький.)

Прямая речь с точки зрения структуры представляет собой предложения простые и сложные, односоставные и двусоставные, полные и неполные. Обращения, формы повелительного наклонения, междометия, эмоционально-экспрессивные частицы, личные Местоимения и глагольные формы от первого лица - - характерные особенности прямой речи. Система знаков препинания при прямой речи:

А: «П».

А: «П?(!)»

«П», - а.

«П?(!)» - а.

«П, - а, - п».

«П, - а. - П».

«П, - а. - П?(!)»

«П?(!) - а. - П». - а. -

Прямая речь, представляющая собой разговор двух или нескольких лиц, называется диалогом. Слова каждого лица, участвующего в разговоре, называются репликами. Слова автора могут сопровождать реплику или отсутствовать. Если реплики диалога даются каждая с нового абзаца, то они не заключаются в кавычки, перед ними ставится тире, но если реплики диалога написаны в строку и не указано, кому они принадлежат, то каждая из них заключается в кавычки и отделяется от соседней тире.

В предложении с косвенной речью чужая речь передается не дословно, а с сохранением ее содержания. Это, как правило, сложные предложения, состоящие из двух частей (слов автора, представляющих главное предложение, и косвенной речи, оформленной как придаточное предложение): Пугачев сказал, что Гринев крепко перед ним виноват; Капитан приказал, чтобы шлюпки спустили на воду.

Вопрос, переданный в косвенной речи, называют ный знак не ставится, например: Лесничий спросил, видел ли я на озере лебедей. Слова автора обычно предшествуют косвенной речи и отделяются от нее запятой.

Несобственно-прямая речь - это такой способ передачи чужой речи, при котором чужая речь сливается с авторской речью, например: Александр выбежал, как будто в доме обрушился потолок, посмотрел на часы - поздно, к обеду не поспеет. (И. Гончаров.) Несобственно-прямая речь совмещает свойства прямой и косвенной речи. Несобственно-прямая речь, как и прямая речь, сохраняет особенности лексики и синтаксиса чужой речи и, как косвенная речь, не оформляется на письме кавычками, ведется от имени автора повествования.

Кроме перечисленных способов, чужая речь может быть оформлена как цитата.

Цитата - дословная выдержка из какого-либо текста или в точности приводимые чьи-либо слова. Цитаты привлекаются для подкрепления или пояснения излагаемой мысли авторитетным высказыванием. В письменной речи цитаты заключаются в кавычки или выделяются шрифтом. Если цитаты приводятся не полностью, место пропуска обозначается многоточием.

Чужая речь может быть передана простым предложением, при этом часто указывается лишь тема речи. Содержание чужой речи передается дополнением, выраженным существительным в предложном падеже, неопределенной формой глагола с прямым дополнением: Я начал расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах. (М. Лермонтов.) Я был тут; зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича. (М. Лермонтов.)

Чужая речь может передаваться простым предложение содержание чужой речи отражено в самом предложении, а вводные слова (предложения) заменяют слова

вв. ел. (- слова автора)

!_ автора: Плотва брала, как говорят рыболовы, чуть ли не на голый крючок. (Ю. Нагибин.)